As mitologias de Gaza

Dez mitos sobre Israel

-- Ilan Pappe

9 As mitologias de Gaza

Para a opinião pública internacional, o tema da Palestina está muito atrelado à Faixa de Gaza. Desde o primeiro ataque de Israel ao local em 2006, até os recentes bombardeios, em 2014, dos 1,8 milhão de palestinos que vivem lá, a região se converteu em símbolo da questão palestina para o mundo. Neste capítulo, apresentarei três mitos que confundem a opinião pública quanto as causas da violência continua em Gaza, e que explicam a desesperança sentida por todos os que desejam acabar com a miséria das pessoas que vivem confinadas em uma das porções de terra mais densamente povoadas do mundo.

O primeiro mito diz respeito a um dos principais agentes em atividade na Faixa de Gaza: o movimento Hamas. Seu nome é o acrônimo árabe para “Movimento de Resistência Islâmica”, e a palavra "hamas" também significa literalmente “entusiasmo”. Ele surgiu no Egito em meados dos anos 1980 a partir de uma ramificação do movimento fundamentalista islâmico Irmandade Muçulmana. Começou como uma organização educacional e beneficente, mas se transformou em movimento político durante a Primeira Intifada em 1987. No ano seguinte, publicou um estatuto afirmando que apenas os dogmas do Islã político trariam esperança de libertação para a Palestina. Como esses dogmas seriam implementados, ou o que significariam na prática, é algo que jamais foi de todo explicado ou demonstrado. Desde a sua criação, o Hamas tem se envolvido em uma batalha existencial contra o Ocidente, Israel, a Autoridade Palestina (AP) e o Egito.

Quando o Hamas despontou no final dos anos 1980, seu principal rival na Faixa de Gaza era o movimento Fatah, fundador e principal organização da OLP. O Fatah perdeu parte do apoio palestino após negociar o Acordo de Oslo e fundar a Autoridade Palestina (por isso, o chefe da OLP é também presidente da AP e líder do Fatah). Trata-se de um movimento secular, com sólidos elementos de esquerda, inspirado pelas ideologias de libertação do Terceiro Mundo dos anos 1950 e 1960 e fundamentalmente comprometido até hoje com a criação, na Palestina, de um Estado democrático secular e para todos. Em termos estratégicos, contudo, o Fatah defende a solução de dois Estados desde os anos 1970. O Hamas, por sua vez, reivindica que Israel se retire totalmente dos territórios ocupados e exige um armistício de dez anos após essa retirada antes de discutir qualquer solução futura.

O Hamas questionava a política pró-Oslo do Fatah, seu descaso com o bem-estar econômico e social e seu fracasso em dar um fim à ocupação. Os questionamentos ganharam força quando, em meados dos anos 2000, o Hamas decidiu criar um partido político para as eleições municipais e nacional. Sua popularidade tanto na Cisjordânia como na Faixa de Gaza havia crescido graças ao seu papel de destaque na organização da Segunda Intifada em 2000, quando seus membros se dispuseram a servir de homens-bomba, ou ao menos a assumir um papel mais ativo na resistência à ocupação (cabe apontar que, durante a Intifada, os membros jovens do Fatah também demonstraram níveis equivalentes de comprometimento e determinação, e Marwan Barghouti, um de seus icônicos lideres, ainda esta preso em Israel por seu papel na revolta).

A morte de Yasser Arafat em novembro de 2004 criou um vácuo político na liderança, e a Autoridade Palestina, em conformidade com sua própria constituição, precisava realizar eleições presidenciais. O Hamas boicotou essas eleições sob a alegação de que elas serviam mais ao processo de Oslo que à democracia. A organização participou, contudo, das eleições municipais nesse mesmo ano (2005), nas quais teve ótimos resultados e assumiu o controle de um terço dos municípios em territórios ocupados. Saiu-se ainda melhor nas eleições de 2006 para o parlamento — a assembleia legislativa da AP, como é chamado. O partido conquistou uma maioria confortável na assembleia, ganhando assim o direito de implementar um governo — o que chegou a fazer por um breve período, antes de entrar em conflito com o Fatah e com Israel. Na disputa que se seguiu, o Hamas foi expulso do poder político oficial na Cisjordânia, mas tomou conta da Faixa de Gaza. Sua recusa em aceitar o Acordo de Oslo ou reconhecer o Estado de Israel, e sua relação com a luta armada formam o contexto do primeiro mito que examinarei aqui. O Hamas é tachado de organização terrorista, tanto pela mídia como pela legislação. Vou argumentar que ele é um movimento de libertação e de caráter legítimo.

O segundo mito que examinarei diz respeito à decisão israelense que criou um vácuo na Faixa de Gaza e permitiu ao Hamas não só vencer as eleições de 2006, mas também expulsar o Fatah à força no mesmo ano. Trata-se da retirada unilateral de Israel da Faixa de Gaza em 2005 após quase quarenta anos de ocupação. O segundo mito afirma que essa retirada teria sido um gesto de paz ou reconciliação, que foi respondido com hostilidade e violência. É fundamental debatermos, como faço neste capítulo, as origens dessa decisão israelense e observarmos a fundo seu impacto em Gaza desde então. Na verdade, eu afirmo que essa decisão fazia parte de uma estratégia para fortalecer o domínio israelense na Cisjordânia e transformar a Faixa de Gaza em uma mega-prisão que poderia ser vigiada e monitorada desde seu exterior. Israel não só retirou seu exército e serviço secreto de Gaza, mas também removeu, em um processo muito doloroso, os milhares de colonos judeus enviados para lá desde 1969. Assim, argumentarei que encarar essa decisão como um gesto pacífico é um mito. Ela foi muito mais um reposicionamento estratégico de forças para viabilizar uma resposta cruel à vitória do Hamas com consequências desastrosas para a população de Gaza.

E de fato, o terceiro e último mito que analisarei é a alegação por parte de Israel de que suas ações desde 2006 fazem parte de uma guerra de autodefesa contra o terrorismo. Arriscarei chamar essas ações, como já fiz em outras ocasiões, de genocídio incremental do povo de Gaza.

O Hamas é uma organização terrorista

A vitória do Hamas nas eleições gerais de 2006 desencadeou uma onda de reação islamofóbica em Israel. Daquele momento em diante, a demonização dos palestinos como “árabes” abomináveis foi reforçada pelo novo rótulo de “fanáticos muçulmanos”. A linguagem do ódio veio acompanhada de novas políticas agressivas anti-palestina que vieram a agravar a já atroz e deplorável situação nos territórios ocupados.

Outras ondas de islamofobia já haviam ocorrido em Israel no passado. A primeira delas aconteceu no final dos anos 1980, quando um número muito pequeno de trabalhadores palestinos — quarenta pessoas, em uma comunidade de 150 mil — cometeu atos criminosos ao esfaquearem seus patrões judeus e alguns transeuntes. No rescaldo desses ataques, acadêmicos, jornalistas e políticos israelenses associaram o crime ao Islã (tanto à religião quanto à cultura) sem fazer qualquer referência à ocupação ou à precariedade do mercado de trabalho surgido em suas margens. Uma onda muito mais grave de islamofobia irrompeu durante a Segunda Intifada, em outubro de 2000. Como o levante militarizado foi levado a cabo sobretudo por grupos islâmicos — especialmente homens-bomba —, foi mais fácil para a mídia e a elite política israelenses demonizar o “Islã” aos olhos de muitos israelenses[1]. Uma terceira onda começou em 2006, logo após a vitória do Hamas nas eleições para o parlamento palestino. As mesmas características das duas ondas anteriores também eram visíveis nesta. Entre elas, a mais evidente foi uma visão reducionista que associa tudo o que é de origem muçulmana à violência, ao terror e à desumanidade.

Como demonstrei em meu livro, "The Idea of Israel"[2], entre 1948 e 1982 os palestinos foram demonizados mediante comparações com os nazistas[3]. O mesmo processo de “nazificação” dos palestinos é hoje aplicado ao Islã em geral, e a seus ativistas em particular. Isso vem acontecendo desde que o Hamas e sua organização irmã, a Jihad Islâmica, se envolveram em atividades terroristas, militares e guerrilheiras. De fato, a retórica do extremismo obliterou a rica história do Islã político na Palestina, bem como as diversificadas atividades sociais e culturais que o Hamas desempenhou ao longo da sua história.

Uma análise mais neutra revela os exageros da imagem demonizada segundo a qual o Hamas seria um grupo de fanáticos insanos e cruéis[4]. Como outros movimentos dentro do Islã político, a organização é reflexo de uma complexa reação local à dura realidade da ocupação, e uma resposta aos planos desorientados propostos no passado pelas forças palestinas socialistas e seculares. Os analistas mais envolvidos com a questão já estavam bem preparados para o triunfo do Hamas nas eleições de 2006, ao contrário dos governos israelense, estadunidense e europeus. É irônico que tenham sido sobretudo os especialistas e orientalistas, sem falar nos políticos e chefes da inteligência israelenses, a serem pegos de surpresa com os resultados das eleições. O que mais pasmou os grandes especialistas israelenses em Islã foi o caráter democrático dessa vitória. Em sua leitura coletiva, os muçulmanos fanáticos não poderiam ser nem democráticos, nem populares. Esses mesmos especialistas já demonstraram falhas de compreensão similares no passado. Desde a ascensão do Islã político no Irã e no mundo árabe, a comunidade de especialistas em Israel tem se comportado como se o impossível estivesse ocorrendo bem diante de seus olhos.

Falhas de compreensão — e, por conseguinte, previsões equivocadas — são recorrentes nas análises israelenses sobre os palestinos há muito tempo, sobretudo no que diz respeito as forças políticas islâmicas dentro da Palestina. Em 1976, o primeiro governo Rabin permitiu a realização de eleições municipais na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Eles calcularam, equivocadamente, que os antigos quadros políticos pró-Jordânia seriam eleitos na Cisjordânia, e os pró-Egito na Faixa de Gaza. O eleitorado votou massivamente em candidatos da OLP[5]. Os israelenses foram pegos de surpresa, mas não deveriam. Afinal, a expansão de poder e popularidade da OLP ocorreu em paralelo aos esforços orquestrados de Israel para frear, ou mesmo eliminar, os movimentos seculares e socialistas na sociedade palestina, tanto nos campos de refugiados como nos territórios ocupados. De fato, o Hamas se tornou um ator relevante graças em parte à política israelense de estímulo ao estabelecimento de uma infraestrutura educacional islâmica em Gaza como contrapeso à influência do movimento secular do Fatah junto à população local.

Em 2009, Avner Cohen, que serviu na Faixa de Gaza mais ou menos na época em que o Hamas começou a ganhar poder no final dos anos 1980 e era encarregado de tratar de questões religiosas nos territórios ocupados, disse ao Wall Street Journal que “o Hamas, para meu grande arrependimento, é uma criação de Israel[6]. Cohen explica como Israel ajudou a instituição de caridade Mujama al-Islamiya (a “Sociedade Islâmica”), fundada pelo Xeique Ahmed Yassin em 1979, a se tornar um poderoso movimento político do qual surgiu o Hamas em 1987. O Xeique Yassin, um clérigo islâmico aleijado e quase cego, fundou o Hamas e foi seu líder espiritual até ser assassinado em 2004. De início, Israel o procurou com uma oferta de ajuda e a promessa de uma autorização de expansão. Os israelenses esperavam que, com seu trabalho educacional e de caridade, esse líder carismático contrabalanceasse o poder do secular Fatah na Faixa de Gaza e fora dela. Cabe observar que, no final dos anos 1970, Israel, assim como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, via os movimentos nacionais seculares (cuja ausência hoje lamentam) como o maior inimigo do Ocidente.

Em seu livro "To Know the Hamas", o jornalista israelense Shlomi Eldar conta uma história semelhante sobre as fortes ligações entre Yassin e Israel[7]. Com bênção e apoio de Israel, a “Sociedade” abriu uma universidade em 1979, um sistema escolar independente e uma rede de clubes e mesquitas. Em 2014, o Washington Post tirou suas próprias e semelhantes conclusões acerca da relação próxima entre Israel e a “Sociedade” até ela se transformar no Hamas em 1988[8]. Em 1993, o Hamas se tornou o principal opositor ao Acordo de Oslo. Embora o acordo ainda contasse com algum apoio, vinha enfrentando uma queda de popularidade; contudo, conforme Israel foi recuando da maioria dos pleitos com que havia concordado durante as negociações, o apoio ao Hamas se fortaleceu mais uma vez. Foi especialmente importante a política de assentamentos israelense e seu uso excessivo da força contra a população civil nos territórios.

Mas a popularidade do Hamas entre os palestinos não dependia apenas do sucesso ou do fracasso do Acordo de Oslo. O movimento também conquistou a mente e o coração de muitos muçulmanos (maioria nos territórios ocupados) devido ao fracasso da modernidade secular em encontrar soluções para as penúrias diárias da vida sob ocupação. Como ocorreu com outros grupos políticos islâmicos no mundo árabe, o fracasso dos movimentos seculares em propiciar emprego, bem-estar e seguridade econômica levou muitas pessoas a recorrerem à religião, que oferecia conforto e dispunha de redes de caridade e solidariedade bem estabelecidas. Em todo o Oriente Médio, assim como no mundo em geral, a modernização e a secularização beneficiaram uns poucos, mas deixaram muita gente infeliz, pobre e amargurada. A religião parecia uma panaceia e, as vezes, até uma opção política.

O Hamas se esforçou muito para arrebanhar uma grande parcela do apoio público enquanto Arafat ainda estava vivo, mas sua morte em 2004 criou um vácuo que o movimento não foi capaz de preencher de imediato. O sucessor de Arafat, Mahmoud Abbas (Abu Mazen), não gozava do mesmo respeito e legitimidade que seu antecessor. O fato de que Israel e o Ocidente haviam deslegitimado Arafat, mas reconheciam Abu Mazen como presidente palestino, reduziu sua popularidade entre os jovens, nas áreas rurais subdesenvolvidas e nos famélicos campos de refugiados. Os novos métodos de opressão de Israel inaugurados durante a Segunda Intifada — especialmente a construção do muro, os bloqueios nas estradas e as execuções seletivas — reduziram ainda mais o apoio a Autoridade Palestina e deram mais prestígio e popularidade ao Hamas. Seria justo concluir, portanto, que sucessivos governos israelenses fizeram tudo o que podiam para deixar os palestinos sem alternativa senão confiar e votar no único grupo preparado para resistir a uma ocupação que o renomado autor estadunidense Michael Chabon descreveu como “a mais penosa injustiça que vi na minha vida"[9].

A única explicação para a ascensão do Hamas oferecida pela maioria dos “especialistas” israelenses em questões palestinas, pertencentes ou não ao mainstream, foi uma alusão ao modelo neo-conservador de “choque de civilizações” proposto por Samuel Huntington como meio de entender como a história funciona. Huntington dividia o mundo em duas culturas, racional e irracional, que inevitavelmente entravam em conflito. Ao votar no Hamas, os palestinos estariam se revelando o lado “irracional” da história — posição supostamente inevitável, dada sua religião e cultura. Benjamin Netanyahu expõe isso em termos ainda mais diretos ao dizer que um abismo cultural e moral separa os dois povos[10].

Sem dúvida, o fracasso retumbante dos grupos e indivíduos palestinos que ganharam proeminência ao prometerem negociar com Israel sinalizou que as alternativas eram muito poucas. Nesse cenário, o aparente sucesso dos grupos militantes islâmicos em expulsar os

israelenses da Faixa de Gaza ofereceu alguma esperança. Mas isso não é tudo. As raizes profundas que o Hamas tem na sociedade palestina de hoje se devem a seu esforço genuíno de atenuar o sofrimento de pessoas comuns, fornecendo educação, medicamentos e bem-estar. Não menos importante, a posição do Hamas em relação ao retorno dos refugiados de 1948, ao contrário da postura da AP, foi clara e inequívoca. O Hamas defendeu abertamente esse direito, enquanto a AP emitiu mensagens ambíguas, que incluem um discurso de Abu Mazen no qual ele abdicou do direito de retorno à sua cidade natal, Safad.

A retirada israelense foi um ato de paz

A Faixa de Gaza corresponde a pouco mais de 2 por cento das terras da Palestina. Esse pequeno detalhe jamais é mencionado quando o território é citado nos jornais, tampouco foi citado na cobertura midiática ocidental dos dramáticos acontecimentos em Gaza no verão de 2014. Na verdade, trata-se de uma porção tão pequena do país que, no passado, ela nem existia enquanto região a parte. Antes da sionização da Palestina em 1948, a história de Gaza não era singular ou diferente do restante da Palestina: ela sempre fez parte do país em termos políticos e administrativos. Por ser uma das principais portas marítimas e terrestres da Palestina para o mundo, o modo de vida ali costumava ser mais flexível e cosmopolita, não muito diferente de outras sociedades fronteiriças do leste do Mediterrâneo na era moderna. Sua localização costeira, na Via Maris que leva do Egito ao Líbano, trouxe prosperidade e estabilidade — até que isso foi perturbado, quase destruído, pela limpeza étnica da Palestina em 1948.

A Faixa de Gaza foi criada durante os últimos dias da guerra de 1948. As forças israelenses empurraram para lá centenas de milhares de palestinos da cidade de Jaffa e de suas porções austrais, chegando à cidade de Bir-Saba (hoje Beersheba). Outros foram expulsos de cidades como Majdal (Ashkelon) até 1950 e empurrados para lá durante as etapas finais da limpeza étnica. Assim, uma pequena porção pastoril da Palestina se tornou o maior campo de refugiados da Terra. E continua sendo até hoje. Entre 1948 e 1967, esse imenso campo de refugiados foi delineado e severamente reprimido por políticas israelenses e egípcias. Ambos os estados desautorizaram qualquer movimento de saída da Faixa de Gaza e, por consequência, as condições de vida foram se tornando cada vez mais duras à medida que o número de habitantes dobrava. As vésperas da ocupação israelense em 1967, a natureza catastrófica dessa transformação demográfica forçada já era evidente. Em um intervalo de duas décadas, essa região costeira do sul da Palestina, antes agrária e pastoril, tornou-se uma das zonas de maior densidade populacional do mundo, sem dispor da infraestrutura econômica e ocupacional necessárias para amparar este cenário.

Durante os primeiros vinte anos de ocupação, Israel permitiu alguma movimentação de saída dessa área, delimitada com uma cerca. Permitiu-se que dezenas de milhares de palestinos fossem integrados ao mercado laboral israelense como trabalhadores mal remunerados e de baixa qualificação. O preço exigido em troca foi a rendição total. Quando a exigência não foi atendida, a livre movimentação de trabalhadores foi revogada. No período anterior ao Acordo de Oslo em 1993, Israel tentou retratar a Faixa de Gaza como um enclave que, a depender do desejo dos negociantes de paz, iria se tornar autônoma ou parte do Egito. Enquanto isso, a ala nacionalista de direita que participava do processo desejava inclui-la na “Eretz Israel” que eles sonhavam implementar no lugar da Palestina.

O Acordo de Oslo permitiu que os israelenses reafirmassem o status da Faixa de Gaza como entidade geopolítica avulsa — não só externa à Palestina, mas também dissociada da Cisjordânia. Era notório que ambas se encontravam sob controle da Autoridade Palestina, mas qualquer deslocamento humano entre os dois locais dependia da boa vontade de Israel. Esse aval já era raro na ocasião, e quase deixou de existir quando Netanyahu subiu ao poder em 1996. Ao mesmo tempo, Israel controlava, como ainda controla hoje, a infraestrutura de água e eletricidade. Desde 1993, o Estado explora esse controle para garantir o bem-estar da comunidade de colonos judeus, por um lado, e chantagear a população palestina e força-la a submissão, por outro. Ao longo dos últimos cinquenta anos, portanto, o povo na Faixa de Gaza precisou escolher entre ser detento, refém ou prisioneiro em um espaço humano impossível.

E nesse contexto histórico que devemos analisar os violentos embates entre Israel e o Hamas desde 2006. À luz deste contexto, temos que rejeitar a descrição das ações israelenses como parte de uma “guerra ao terror” ou “guerra de autodefesa”. Tampouco devemos aceitar a imagem do Hamas como extensão da Al-Qaeda, parte da rede do Estado Islâmico ou mero peão em uma trama sediciosa do Irã para controlar a região. Se há um aspecto vil na presença do Hamas em Gaza trata-se das antigas ações do grupo contra outros movimentos palestinos entre 2005 e 2007. O principal embate foi com o Fatah na Faixa de Gaza, e os dois lados contribuíram para os atritos que resultaram numa guerra civil. O embate surgiu depois que o Hamas venceu as eleições legislativas de 2006 e formou o governo, que incluía um ministro do Hamas responsável pelas forças de segurança. Em uma tentativa de enfraquecer o Hamas, o presidente Abbas transferiu essa responsabilidade ao chefe do serviço secreto palestino, membro do Fatah. O Hamas reagiu estabelecendo suas próprias forças de segurança em Gaza.

Em dezembro de 2006, um violento embate na fronteira, em Rafah, entre a Guarda Presidencial e as forças de segurança do Hamas desencadeou um conflito que se estenderia até o verão de 2007. A Guarda Presidencial era um braço militar do Fatah composto por 3 mil homens, em sua maioria leais a Abbas. A Guarda havia sido treinada por consultores dos EUA no Egito e na Jordânia (Washington havia destinado quase 60 milhões de dólares a sua manutenção). O incidente foi desencadeado pela recusa de Israel a permitir que o primeiro-

ministro do Hamas, Ismail Haniyeh, entrasse na Faixa de Gaza — ele carregava doações em dinheiro do mundo Árabe, segundo relatos, dezenas de milhões de dólares. As forças do Hamas então invadiram o controle de fronteira, gerido pela Guarda Presidencial, e a luta teve início[11].

Depois desse episódio, a situação se deteriorou rapidamente. O carro de Haniyeh foi atacado após adentrar a Faixa. O Hamas culpou o Fatah pelos ataques. Contendas espocaram na Faixa de Gaza e também na Cisjordânia. No mesmo mês, a Autoridade Palestina decidiu dissolver o governo controlado pelo Hamas e substitui-lo por um gabinete de emergência. Essa medida provocou os embates mais graves entre os dois lados, que perduraram até o final de maio de 2007 e deixaram dezenas de mortos e muitos feridos (estima-se que 120 pessoas tenham morrido). O conflito só terminou quando o governo da Palestina foi dividido em dois: um em Ramallah, outro em Gaza[12].

Embora os dois lados sejam responsáveis pela carnificina, também houve (como soubemos pelos documentos palestinos vazados pela Al Jazeera em 2007) um fator externo que incitou o Fatah contra o Hamas. Jé em 2004, a agência de inteligência britânica MI6 sugeriu que o Fatah se antecipasse ao possível estabelecimento de um enclave do Hamas na Faixa de Gaza. Para tanto, desenvolveu um plano de segurança cujo objetivo era “encorajar e capacitar a Autoridade Palestina a cumprir plenamente suas obrigações de segurança [...] degradando as capacidades dos resistentes (que o documento nomeia mais tarde de Hamas)”[13]. O primeiro-ministro britânico à época, Tony Blair, havia desenvolvido especial interesse pela causa palestina e esperava exercer um impacto que compensasse — ou o absolvesse de — sua desastrosa aventura no Iraque. O jornal The Guardian resumiu seu envolvimento como um estímulo para que o Fatah fechasse o cerco ao Hamas[14]. Israel e Estados Unidos deram conselhos semelhantes ao Fatah, em um esforço para impedir que o Hamas tomasse conta da Faixa de Gaza. No entanto, as coisas desandaram e o esforço para se antecipar ao Hamas foi um tiro que saiu pela culatra.

Em parte, esse foi um conflito entre políticos democraticamente eleitos e aqueles ainda com dificuldade de aceitar o veredicto do público. Mas a história esta longe de se resumir a isso. O que ocorreu em Gaza foi uma batalha entre as marionetes locais de Israel e dos Estados Unidos —sobretudo membros do Fatah e da AP, que na maior parte dos casos se tornaram marionetes a própria revelia, mas ainda assim dançaram conforme a música de Israel — e seus opositores. O modo como o Hamas agiu contra outras facções foi, mais tarde, retribuído pela ação que a AP empreendeu contra eles na Cisjordânia. E muito difícil celebrar ou condenar qualquer uma dessas movimentações. Por outro lado, pode-se entender plenamente por que os palestinos seculares se opõem A criação de uma teocracia; como ocorre em muitas outras partes do Oriente Médio, um embate acerca do papel da tradição e da religião na sociedade continuará sendo travado na Palestina. Todavia, nesse momento, o Hamas conta com o apoio — e, em muitos sentidos, com a admiração — de inúmeros palestinos seculares pelo vigor com que enfrenta Israel. De fato, esse embate é a verdadeira questão. Segundo a narrativa oficial, o Hamas é uma organização terrorista por trás de atos vis perpetrados contra um pacífico Estado de Israel que se retirou da Faixa de Gaza. Mas Israel se retirou em prol da paz? A resposta é um sonoro não.

Para melhor entendermos essa questão, precisamos retornar a 18 de abril de 2004, dia seguinte ao assassinato do líder do Hamas, Abdel Aziz al-Rantissi. Naquele dia, Yuval Steinitz, chefe de relações exteriores e do comitê de defesa do Knesset e conselheiro próximo a Benjamin Netanyahu, foi entrevistado por uma radio israelense. Antes de se tornar político, ele havia lecionado filosofia ocidental na Universidade de Haifa. Steinitz alegava que sua visão de mundo havia sido moldada por Descartes, mas em sua atividade política ele parece ter sido mais influenciado por nacionalistas românticos como Gobineau e Fichte, que destacavam a pureza racial como pré-condição para a excelência nacional[15]. A tradução dessas noções europeias de superioridade racial para o contexto israelense se tornou evidente assim que o entrevistador perguntou sobre os planos do governo em relação aos lideres palestinos remanescentes. Entrevistador e entrevistado deram risada ao concordarem que essa política deveria envolver o assassinato ou a expulsão de todas as atuais lideranças, ou seja, todos os membros da Autoridade Palestina — cerca de 40 mil pessoas. “Estou muito contente”, disse Stenitz, “porque os americanos finalmente tomaram juízo e passaram a apoiar totalmente nossas políticas[16]. No mesmo dia, Benny Morris, da Universidade Ben-Gurion, reiterou seu apoio a limpeza étnica dos palestinos, alegando que essa era a melhor forma de resolver o conflito[17].

Opiniões antes consideradas, na melhor das hipóteses, marginais — e, na pior, lunáticas — agora estavam no âmago do consenso judeu-israelense, disseminadas por acadêmicos de grande proeminência na televisão, em horário nobre, como verdade absoluta. Em 2004, Israel era uma sociedade paranóica determinada a encerrar o conflito por meio de força e destruição, fossem quais fossem as possíveis vítimas ou os custos para a sociedade. Em geral, essa elite contava com o apoio apenas do governo dos EUA e das elites políticas ocidentais, enquanto os observadores mais conscientes do resto do mundo assistiam aos acontecimentos impotentes e pasmados. Israel era como um ávido no piloto automático; o percurso já estava planejado e a velocidade, determinada. O destino era a criação de um Grande Israel que incluiria metade da Cisjordânia e uma pequena porção da Faixa de Gaza (chegando assim a quase 90 por cento da Palestina histórica). Um Grande Israel sem a presença palestina, com muros altos separando-a da população nativa, que seria encarcerada em dois imensos campos de prisioneiros: Gaza e o que restasse da Cisjordânia. De acordo com essa visão, os palestinos de Israel poderiam escolher entre se juntar aos milhões de refugiados que definhavam nos campos, ou se sujeitar a um sistema de apartheid, discriminação e abuso.

Naquele mesmo ano, 2004, os estadunidenses supervisionaram o que chamaram de Mapa do Caminho para a paz. Foi uma ideia ridícula proposta pela primeira vez no verão de 2002 pelo presidente Bush, e ainda mais descolada da realidade que o Acordo de Oslo. A ideia era oferecer aos palestinos um plano de recuperação econômica e a redução da presença militar israelense em partes dos territórios ocupados durante cerca de três anos. Depois disso, outra cúpula iria, de alguma forma, encerrar o conflito em definitivo.

Muitos veículos de imprensa ocidentais encararam o Mapa do Caminho e a visão israelense de um Grande Israel (incluindo enclaves palestinos autônomos) como uma única coisa, apresentando-os como único caminho seguro para a paz e a estabilidade. A missão de tornar essa visão uma realidade foi confiada ao Quarteto (também chamado de Quarteto do Oriente Médio, ou, em alguns casos, Quarteto de Madri), estabelecido em 2002 para permitir que ONU, Estados Unidos, Russia e União Europeia trabalhassem juntos em busca da paz entre Israel e Palestina. O Quarteto, essencialmente um grupo de trabalho composto pelos ministros do exterior dos quatro membros, tornou-se mais ativo em 2007, quando designou Tony Blair como seu emissário especial para o Oriente Médio. Blair alugou toda a nova ala do lendário hotel American Colony em Jerusalém para usar como base. Essa, assim como o salário de Blair, foi uma operação cara que não resultou em nada.

Os porta-vozes do Quarteto adotaram um discurso de paz que incluía referências a uma retirada completa de Israel, o fim dos assentamentos judeus e uma solução de dois Estados. O discurso trouxe esperança a alguns observadores que ainda acreditavam que esse rumo fazia sentido. Na prática, todavia, o Mapa do Caminho, assim como o Acordo de Oslo, permitiu que Israel prosseguisse com seu plano unilateral de criar um Grande Israel. A diferença foi que, dessa vez, o arquiteto era Ariel Sharon, um político muito mais focado e determinado do que Rabin, Peres ou Netanyahu. Ele tirou uma carta da manga, muito surpreendente e que poucos previam: ofereceu a retirada dos assentamentos israelenses da Faixa de Gaza. Sharon lançou essa proposta ao vento em 2003, e então pressionou seus colegas a aderirem, o que acabaram fazendo em um ano e meio. Em 2005, o exército foi enviado para retirar os colonos relutantes a força. O que há por trás dessa decisão?

Um após o outro, os governos israelenses haviam sido muito explícitos quanto ao futuro da Cisjordânia, mas não sabiam muito bem o que fazer com a Faixa de Gaza[18]. A estratégia para a Cisjordânia era garantir que ela permanecesse sob jurisdição israelense, direta ou indireta. A maioria dos governos posteriores a 1967, incluindo o de Sharon, esperava que essa jurisdição fosse organizada como parte do “processo de paz. Segundo essa visão, a Cisjordânia poderia se tornar um Estado — se permanecesse um bantustão. Era a velha ideia de Yigal Allon e Moshe Dayan em 1967: áreas de densa população palestina deveriam ser controladas desde fora. Mas a situação era diferente quando se tratava da Faixa de Gaza. Sharon havia concordado com a decisão original de governos anteriores, em sua maioria trabalhistas, de enviar colonos para o centro da Faixa de Gaza, assim como apoiara a construção dos assentamentos na Peninsula do Sinai, desmontados mais tarde após o acordo bilateral de paz com o Egito. No século XXI, ele passou a aceitar as visões pragmáticas dos lideres dos partidos Likud e Trabalhista quanto à possibilidade de abrir mão de Gaza para manter a Cisjordânia[19].

Antes do processo de Oslo, a presença de colonos judeus na Faixa de Gaza não complicava as coisas. Contudo, com o surgimento da ideia de uma Autoridade Palestina, eles deixaram de ser um recurso para Israel e se tornaram um estorvo. Como resultado, muitos estrategistas políticos israelenses, incluindo aqueles que não aderiram de imediato à ideia de expulsão, passaram a buscar formas de afastar Gaza de sua mente e de seu coração. Isso ficou evidente quando, após a assinatura do Acordo, Gaza foi cercada de arame farpado e a movimentação de trabalhadores gazenses para Israel e para a Cisjordânia sofreu restrições severas. Do ponto de vista estratégico, nesse novo cenário, era mais fácil controlar Gaza desde fora, mas isso só seria possível sem a presença de colonos judeus lá dentro.

Uma solução era dividir Gaza em uma área judaica, com acesso direto a Israel, e outra palestina. Isso funcionou bem até a deflagração da Segunda Intifada. A estrada que conectava os assentamentos recentes — o bloco Gush Qatif, como eram chamados — era um alvo fácil para a insurreição. A vulnerabilidade dos colonos ficou escancarada. Durante o conflito, as táticas do exército israelense incluiram bombardeios em massa e a destruição de bolsões rebeldes palestinos, o que levou ao massacre de palestinos inocentes no campo de refugiados de Jenin em abril de 2002. Na Faixa de Gaza, devido à presença de colonos judeus, não foi fácil implementar as mesmas táticas. Não é de surpreender, portanto, que um ano após a incursão militar mais brutal na Cisjordânia, a operação “Escudo Defensivo”, Sharon tenha estudado a remoção dos colonos de Gaza de modo a facilitar políticas de retaliação. Porém, ao ver-se incapaz de impor seu desejo político a Gaza, ele recorreu, em 2004, ao assassinato de diversos lideres do Hamas. Sharon esperava influenciar o futuro com o assassinato de dois lideres principais, Abdel al Rantisi e o Xeique Ahmed Yassin (morto em 17 de março de 2004). Mesmo uma fonte sóbria como o Haaretz presumiu que, após esses assassinatos, o Hamas perderia sua base de poder na Faixa de Gaza e se limitaria a uma presença ineficaz em Damasco, onde, caso necessário, Israel também poderia atacá-lo. O jornal ficou impressionado com o apoio dos EUA aos assassinatos (embora tanto o jornal como os estadunidenses fossem demonstrar muito menos apoio a essa política dali em diante[20]).

Essas mortes ocorreram antes do Hamas vencer as eleições de 2006 e assumir o controle da Faixa de Gaza. Em outras palavras, a política israelense não sabotou o Hamas; pelo contrário, ampliou seu poder e sua popularidade. Sharon queria que a Autoridade Palestina assumisse o controle de Gaza e a tratasse como a Área A na Cisjordânia; mas esse desfecho não se concretizou. Então Sharon precisou escolher uma entre duas formas de lidar com Gaza: livrar-se dos colonos para poder retaliar o Hamas sem correr o risco de ferir cidadãos israelenses, ou sair de vez da região e redirecionar seus esforços à anexação da Cisjordânia ou partes dela. Para garantir que a segunda alternativa fosse compreendida em nível internacional, Sharon orquestrou uma artimanha na qual todos caíram. Quando ele começou a dar sinais de que retiraria colonos de Gaza, o Gush Emunim comparou sua ação ao Holocausto e montou um verdadeiro show televisivo para mostrar os judeus expulsos de suas casas. Parecia haver uma guerra civil em Israel entre aqueles que apoiavam os colonos e a ala mais à esquerda, incluindo enérgicos desafetos de Sharon no passado, que apoiavam seu plano para uma iniciativa de paz[21].

Dentro de Israel esse movimento enfraqueceu — e, em alguns casos, até calou — vozes dissidentes. Sharon alegou que, com a retirada de Gaza e a ascensão do Hamas, não havia por que dar continuidade a ideias grandiosas como o Acordo de Oslo. Ele sugeriu — e Ehud Olmert, que o sucedeu em 2007 em razão de sua doença terminal, concordou — que o status quo fosse mantido por ora. Era preciso coibir o Hamas em Gaza, mas não havia pressa para encontrar uma solução para a Cisjordânia. Olmert chamou essa política de unilateralismo: como não haveria nenhuma negociação significativa com os palestinos no futuro próximo, Israel deveria decidir unilateralmente quais partes da Cisjordânia desejava anexar e quais poderiam ser geridas de forma autônoma pela Autoridade Palestina. Havia a percepção entre os estrategistas políticos israelenses de que o Quarteto e a AP aceitariam esse curso de ação na prática, mesmo que se opusessem a ele em suas declarações públicas. Até agora, parece ter dado certo.

Sem uma forte pressão nacional e tendo uma debilitada AP como vizinha, a maioria dos israelenses não achava que a estratégia em relação à Cisjordânia fosse uma questão de grande interesse. Como mostraram as campanhas eleitorais posteriores a 2005, a sociedade judaica tem preferido debater questões socioeconômicas, o papel da religião na sociedade e a guerra contra o Hamas e o Hezbollah. O principal partido de oposição, o Partido Trabalhista, tem apresentado uma visão semelhante a do governo de coalisão, dado que tem participado de forma intermitente do governo desde 2005. Em se tratando da Cisjordânia ou da solução para a questão palestina, a sociedade judaica israelense parecia ter chegado a um consenso. O que cimentou esse sentimento de consenso foi a retirada dos colonos de Gaza pela administração de direita de Sharon. Para aqueles que se consideravam a esquerda do Likud, o movimento de Sharon foi um gesto de paz e uma corajosa confrontação com os colonos. Ele se tornou o herói da esquerda, do centro e da direita moderada, como de Gaulle ao retirar os pied noir da Argélia em prol da paz. A reação palestina na Faixa de Gaza e as críticas da AP às políticas israelenses têm sido vistas desde então como prova da inexistência de qualquer parceiro palestino sólido ou confiável para a busca da paz.

A parte alguns bravos jornalistas como Gideon Levy e Amira Hass no Haaretz, uns poucos membros do pequeno partido sionista de esquerda Meretz e alguns grupos antissionistas, a sociedade judaica em Israel permaneceu em silêncio, dando a todos os governos, desde 2005, carta branca para adotar qualquer política que lhes pareça adequada em relação aos palestinos. Foi por isso que a ocupação e seus horrores não estavam entre as pautas da onda de protestos que mobilizou meio milhão de israelenses (em uma população de 7 milhões) em 2011. Essa ausência de qualquer discurso ou crítica públicos já havia permitido que Sharon, no último ano do seu mandato, 2005, autorizasse novos assassinatos de palestinos desarmados e sufocasse a sociedade dos territórios ocupados com a imposição de toques de recolher e longos períodos de confinamento. Nas ocasiões em que os palestinos dessas regiões se rebelavam, o governo teve licença para reagir com força e determinação ainda maiores.

Os governos estadunidenses anteriores haviam apoiado as políticas israelenses independentemente de como afetassem ou fossem percebidas pelos palestinos. Esse apoio, contudo, envolvia geralmente negociações e trocas de favores. Mesmo após o início da Segunda Intifada em outubro de 2000, alguns em Washington tentaram distanciar os Estados Unidos da resposta de Israel ao levante. Durante um tempo, os estadunidenses pareciam desconfortáveis com o fato de que diversos palestinos eram mortos todos os dias e um grande número dessas vítimas era de crianças. Também havia algum constrangimento com o emprego de punições coletivas, demolição de casas e prisões sem julgamento por parte de Israel. Mas eles se acostumaram a tudo isso, e quando o consenso entre os judeus israelenses sancionou o ataque à Cisjordânia em abril de 2002 — um episódio de crueldade sem precedentes na vil história da ocupação —, o governo dos EUA só objetou as anexações e assentamentos unilaterais, expressamente proibidos no Mapa do Caminho patrocinado por EUA e União Europeia.

Em 2004, Sharon pediu apoio dos EUA e do Reino Unido para a colonização da Cisjordânia em troca da retirada da Faixa de Gaza, e conseguiu. Seu plano, que em Israel foi visto como um plano de paz consensual, foi rejeitado de início pelos estadunidenses por ser improdutivo (o resto do mundo condenou-o com termos mais veementes). Os israelenses, contudo, esperavam que as semelhanças entre a conduta estadunidense e britânica no Iraque e as políticas israelenses em relação à Palestina levassem a uma mudança de posição dos Estados Unidos. Eles estavam certos. Cabe notar que, até o último momento, Washington hesitou em dar sinal verde para que Sharon se retirasse de Gaza. Em 13 de abril de 2004, uma cena bizarra ocorreu na pista do aeroporto Ben-Gurion. O jato do primeiro-ministro permaneceu estacionado por algumas horas além da hora programada da partida. Dentro dele, Sharon havia se recusado a permitir que o avião decolasse em direção a Washington enquanto os EUA não aprovassem o seu assim chamado novo plano de retirada. O presidente Bush havia apoiado a retirada em si. O que seus conselheiros achavam difícil de digerir era a carta que Sharon havia pedido que Bush assinasse como parte do endosso dos EUA. O documento incluía a promessa de não pressionar Israel no futuro por avanços no processo de paz e de excluir o direito de retorno de quaisquer negociações futuras. Sharon convenceu os auxiliares de Bush de que não conseguiria unir o público israelense em torno do programa de retirada sem o apoio estadunidense[22].

No passado, os agentes estadunidenses sempre levaram certo tempo para se sujeitarem a necessidade de consenso dos políticos israelenses. Dessa vez, só levou três horas. Hoje sabemos que havia outro motivo para o sentimento de urgência de Sharon: ele sabia que estava sendo investigado pela polícia por acusações graves de corrupção e precisava persuadir o público israelense a confiar nele diante de um processo judicial futuro. “Quanto maior a investigação, maior a retirada”, disse o membro da ala de esquerda do Knesset, Yossi Sarid, referindo-se à ligação entre os problemas de Sharon nos tribunais e seu comprometimento com a retirada[23]. O governo dos EUA deveria ter levado muito mais tempo do que levou para chegar a uma decisão. Basicamente, o que Sharon pedia asignio presidente Bush era que se abstivesse de quase todos os compromissos assumidos pelos Estados Unidos em relação à Palestina. O plano oferecia uma retirada israelense de Gaza e o encerramento de um punhado de assentamentos na região, bem como de diversos outros na Cisjordânia, em troca da anexação da maior parte dos assentamentos da Cisjordânia por Israel. Os estadunidenses também sabiam muito bem como outra peça crucial se encaixava nesse quebra-cabeça. Para Sharon, a anexação dessas parcelas da Cisjordânia que ele cobiçava só poderia ser empreendida com a conclusão do muro que Israel começara a construir em 2003, e que cortava ao meio as porções palestinas da Cisjordânia. Ele não havia previsto a objeção internacional — o muro se tornou o símbolo mais icônico da ocupação, a ponto de a Corte Internacional de Justiça julgar que constituía uma violação aos direitos humanos. O tempo dirá se isso foi ou não um marco significativo[24].

Enquanto Sharon esperava em seu jato, Washington decidiu apoiar o esquema que entregava a maior parte da Cisjordânia nas mãos de Israel e relegava todos os refugiados no exílio — e concordou tacitamente com o muro. Sharon escolheu o presidente dos EUA como aliado ideal para seus novos planos. O presidente George W. Bush era muito influenciado pelos sionistas cristãos e talvez até compartilhasse da visão de que a presença dos judeus na Terra Santa era parte do cumprimento de um cenário de juízo final que poderia desencadear a Segunda Vinda de Cristo. Os conselheiros neoconservadores mais seculares de Bush ficaram impressionados com a guerra contra o Hamas, tocada em paralelo as promessas de Israel de paz e expulsão. O aparente sucesso das operações israelenses — sobretudo os assassinatos seletivos em 2004 — seria uma prova terceirizada de que a “guerra ao terror” dos próprios Estados Unidos estava destinada ao sucesso. Na verdade, o “sucesso” de Israel foi uma distorção cínica de fatos concretos. O médico declínio da guerrilha palestina e das atividades terroristas foi obtido com toques de recolher, fechamentos e o confinamento de mais de 2 milhões de pessoas em casa sem trabalho nem comida durante prolongados períodos de

tempo. Mesmo os neo-conservadores deveriam ter percebido que essa não era uma solução de longo prazo para a hostilidade e a violência provocadas por uma força de ocupação, fosse no Iraque ou na Palestina.

O plano de Sharon foi aprovado pelos porta-vozes de Bush, que souberam apresentá-lo como um novo passo rumo à paz e utilizá-lo como distração do conflito que se acirrava no Iraque. E provável que seus conselheiros mais éticos também aprovassem a situação, por estarem desesperados para ver algum progresso e persuadirem a si mesmos de que o plano ofereceria uma chance de paz e um futuro melhor. Essas pessoas desaprenderam muito tempo atrás a diferenciar o poder hipnótico das palavras da realidade que elas se propõem a descrever. Contanto que o plano incluísse o termo mágico “retirada”, seria visto com bons olhos até mesmo por jornalistas céticos estadunidenses, pelos lideres do Partido Trabalhista israelense (inclinados a se juntarem ao governo Sharon em nome do consenso sagrado) e pelo recém-eleito líder do partido de esquerda israelense Meretz, Yossi Beilin[25].

Ao final de 2004, Sharon sabia que não tinha por que temer pressões externas. Os governos de Europa e Estados Unidos não queriam ou não podiam impedir a ocupação e evitar a continuidade da destruição dos palestinos. Os israelenses interessados em participar dos movimentos anti-ocupação foram superados em número e desmoralizados pelo novo consenso. Não é de surpreender que, por volta desse período, as sociedades civis na Europa e nos Estados Unidos tenham se dado conta da possibilidade de desempenhar um papel central no conflito e se engajaram na ideia do movimento “Boicote, Desinvestimento e Sanções” (BDS). Muitos indivíduos, sindicatos e organizações se comprometeram com um novo esforço público, jurando fazer todo o possível para que os israelenses entendessem que políticas como as de Sharon tinham um preço.

Desde então, do boicote acadêmico as sanções econômicas, todos os meios possíveis foram testados no Ocidente. A mensagem interna também foi clara: seus governos não eram menos responsáveis que Israel pelas tragédias passadas, presentes e futuras do povo palestino. O movimento BDS exigiu uma nova política de confronto à estratégia unilateral de Sharon, não só por razões históricas e morais, mas também de segurança e da própria sobrevivência do Ocidente. Como a violência desde os atentados de 11 de setembro de 2001 nos mostraram de forma dolorosa, o conflito palestino sabotou o tecido multicultural da sociedade ocidental ao levar os mundos muçulmano e estadunidense a um distanciamento cada vez maior e a uma relação digna de pesadelo. Pressionar Israel parecia um pequeno preço a se pagar pela paz global, estabilidade regional e reconciliação na Palestina.

Portanto, a retirada israelense de Gaza não fazia parte de um plano de paz. Segundo a narrativa oficial, foi um gesto de paz que os palestinos ingratos responderam primeiro com a eleição do Hamas, e depois com o lançamento de mísseis contra Israel. Logo, não havia sentido ou juízo em se retirar de nenhum outro território palestino ocupado. Só o que Israel podia fazer era se defender. Além disso, o “trauma” que “quase levou a uma guerra civil” tinha por objetivo persuadir a sociedade israelense de que não valia a pena repetir aquele episódio.

A guerra a Gaza foi uma guerra de autodefesa?

Embora eu tenha escrito um livro (com Noam Chomsky) intitulado "The War on Gaza", não tenho certeza de que “guerra” seja o termo adequado para descrever o que aconteceu nos vários ataques israelenses à região iniciados em 2006. Na verdade, após o início da operação “Chumbo Fundido”, em 2009, optei por chamar a política israelense de genocídio incremental. Hesitei antes de usar esse termo tão carregado, mas não sou capaz de encontrar outro mais adequado para descrever o que aconteceu. Como as respostas que recebi, inclusive de alguns proeminentes ativistas dos direitos humanos, indicaram certo desconforto pela utilização do termo, repensei-o por algum tempo, mas voltei a empregá-lo em tempos recentes com redobrada convicção: é a única maneira apropriada de descrever o que o exército israelense tem feito na Faixa de Gaza desde 2006.

Em 28 de dezembro de 2006, a organização de direitos humanos israelense B’Iselem publicou seu relatório anual de atrocidades nos territórios ocupados. Naquele ano as forças israelenses mataram 660 cidadãos, mais que o triplo do ano anterior, quando cerca de 200 palestinos foram mortos. De acordo com a B’Tselem, em 2006, 141 crianças estavam entre os assassinados. A maioria das mortes ocorreu na Faixa de Gaza, onde as forças israelenses demoliram quase 300 casas e aniquilaram famílias inteiras. Isso significa que, desde 2000, quase 4 mil palestinos foram mortos por forças israelenses, metade deles crianças; mais de 20 mil foram feridos[26].

A B'Tselem é uma organização comedida em seus números, e talvez haja ainda mais mortos e feridos. No entanto, a questão aqui não é só a escalada dos assassinatos intencionais, mas também a estratégia por trás desses atos. Durante a década passada, os estrategistas políticos israelenses enfrentaram duas realidades muito diferentes na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Na primeira, estavam mais próximos do que nunca de completar a consolidação de sua fronteira leste. O debate ideológico interno estava encerrado, e o plano principal de anexar metade da Cisjordânia vinha sendo implementado em ritmo acelerado. A última fase atrasou por causa das promessas feitas por Israel, sob os termos do Mapa do Caminho, de não construir nenhum novo assentamento. Mas os estrategistas logo encontraram duas formas de contornar essa suposta proibição. Primeiro, redefiniram um terço da Cisjordânia como parte da Grande Jerusalém, o que lhes permitiu construir vilarejos e centros comunitários dentro da nova área anexada. Depois, expandiram tanto seus antigos assentamentos que já não havia necessidade de construir outros.

Somados, assentamentos, bases militares, estradas e muro deixaram Israel em posição de anexar quase metade da Cisjordânia tão logo achasse necessário. Dentro desses territórios havia um número considerável de palestinos, e as autoridades israelenses continuariam a implementar políticas de transferência lentas e insidiosas para lidar com eles. O assunto era tedioso demais para atrair atenção da mídia ocidental, e vago demais para gerar um posicionamento das organizações de direitos humanos. Os israelenses não tinham por que ter pressa. Eles estavam em vantagem: o abuso e a desumanização diários exercidos pelo duplo mecanismo do exército e da burocracia continuavam contribuindo para o processo de expropriação com a mesma eficiência de sempre.

O pensamento estratégico de Sharon foi aceito por todos os que se uniram ao seu último governo, e também por seu sucessor Ehud Olmert. Sharon até deixou o Likud e fundou um partido de centro, o Kadima, que refletia esse consenso em suas políticas para os territórios ocupados[27]. Por outro lado, nem Sharon, nem nenhum de seus sucessores foi capaz de fornecer uma estratégia clara de Israel vis-a-vis a Faixa de Gaza. Aos olhos dos israelenses, Gaza é uma entidade geopolítica muito diferente da Cisjordânia. Ela permanece nas mãos do Hamas, enquanto a Autoridade Palestina parece administrar a fragmentada Cisjordânia com a bênção de Israel e Estados Unidos. Não há nenhum punhado de terra na Faixa de Gaza cobiçado por Israel, e não há nenhuma região interiorana, como a Jordânia, para onde repelir os palestinos. Neste caso, a limpeza étnica é uma solução ineficaz.

A primeira estratégia adotada em Gaza foi a criação de guetos para os palestinos, mas isso não estava dando certo. A comunidade sitiada expressava seu desejo de viver, lançando mísseis contra Israel. No geral, os ataques contra essa comunidade foram se tornando mais

horrendos e bárbaros com o passar do tempo. Em 12 de setembro de 2005, as forças israelenses deixaram a Faixa de Gaza. Simultaneamente, o exército israelense invadiu a localidade de Tul-Karim, realizou prisões em massa (sobretudo de ativistas da Jihad Islâmica, aliada do Hamas) e matou uns poucos moradores. A organização lançou nove mísseis que não mataram ninguém. Israel respondeu com a operação “Primeira Chuva[28]. Vale a pena discutir por um momento a natureza dessa operação. Inspirada pelas medidas punitivas adotadas antes por potências coloniais (e, mais tarde, por ditaduras) contra comunidades rebeldes aprisionadas ou expulsas, a “Primeira Chuva” começou com o sobrevoo de jatos supersônicos à Gaza para aterrorizar toda a população. Seguiu-se o bombardeio de vastas porções de mar, céu e terra. A lógica, explicaram os porta-vozes do exército israelense, era gerar pressão para enfraquecer o apoio da comunidade aos lançadores de mísseis. Como todos — inclusive os israelenses — deveriam esperar, a operação apenas ampliou o apoio aos combatentes e deu fôlego renovado à sua próxima ofensiva. O real propósito dessa operação era experimental. Os generais israelenses queriam saber como uma operação dessas seria recebida nos âmbitos doméstico, regional e internacional. Quando a reação internacional se mostrou muito tímida e de curta duração, eles ficaram satisfeitos com o resultado.

Desde a “Primeira Chuva”, todas as operações subsequentes seguiram um padrão similar. A diferença foi de proporção: mais poder de fogo, mais mortes, mais danos colaterais e, como esperado, mais mísseis Qassam em resposta. Uma nova camada foi adicionada ao conflito em 2006, quando os israelenses empregaram meios mais sinistros para impor um cerco à população de Gaza: boicotes e bloqueios. A captura de Gilad Shalit, soldado das FDI, em junho de 2006 não alterou o equilibrio de poder entre o Hamas e Israel, mas serviu de oportunidade para que os israelenses prosseguissem com suas missões táticas e pretensamente punitivas. Afinal de contas, não havia outra estratégia senão continuar com o ciclo interminável de ações punitivas.

Os israelenses também continuaram dando nomes absurdos, ou mesmo sinistros, as suas operações. A “Primeira Chuva” foi sucedida por “Chuvas de Verão”, nome dado As operações punitivas iniciadas em junho de 2006. As “Chuvas de Verão” agregaram um novo

componente: a invasão por terra de partes da Faixa de Gaza. Isso permitiu ao exército matar cidadãos de forma ainda mais eficaz e justificar esses atos como consequência da luta pesada dentro de áreas muito populosas; isso é, como resultado inevitável das circunstâncias, e não

das políticas israelenses. Com o fim do verão veio a operação “Nuvens de Outono”, ainda mais eficiente: em 1° de novembro de 2006, setenta civis foram assassinados em menos de quarenta e oito horas. Ao final daquele mês, quase 200 haviam sido mortos, metade deles

mulheres e crianças. Parte dessa atividade correu em paralelo aos ataques israelenses ao Líbano, desviando dessas operações a atenção — e as críticas — do exterior.

Da “Primeira Chuva” as “Nuvens de Outono”, é possível observar o agravamento de todos os fatores. Em primeiro lugar, desapareceu a distinção entre alvos “civis” e “não civis”: a matança sem sentido fez da população em geral o alvo principal da operação. Em segundo, houve uma escalada no emprego de todas as máquinas mortíferas de que o exército israelense dispunha. Em terceiro, houve um aumento conspícuo do saldo de mortes. Por fim, e mais importante, as operações foram gradualmente se cristalizando em uma estratégia, indicando o caminho escolhido por Israel para tentar resolver o problema da Faixa de Gaza no futuro: a adoção de uma política genocida dimensionada. O povo de Gaza, contudo, continuou a resistir. Isso provocou novas operações genocidas dos israelenses que, no entanto, não conseguiram reocupar a região até hoje.

Em 2008, as operações “Verão” e “Outono” foram sucedidas pela operação “Inverno Quente”. Como previsto, as novas rodadas de ataques deixaram ainda mais civis mortos — mais de cem só na Faixa de Gaza, que foi invadida e bombardeada de novo por ar, terra e

mar. Pelo menos, dessa vez a comunidade internacional pareceu prestar atenção. União Europeia e ONU condenaram o “uso desproporcional da força” por Israel e acusaram o país de violar leis internacionais; a crítica estadunidense foi “equilibrada”. No entanto, isso bastou para o cessar-fogo, mais um entre tantos, mais tarde violado por um novo ataque israelense*°’. O Hamas desejava prolongar o cessar-fogo e autorizou essa estratégia em termos religiosos, chamando-a de tahadiah — que significa “calmaria” em árabe, e ideologicamente descreve um período muito longo de paz. A organização também conseguiu convencer a maioria das facções a pararem de lançar mísseis contra Israel. O próprio Mark Regev, porta-voz do governo israelense, admitiu isso.

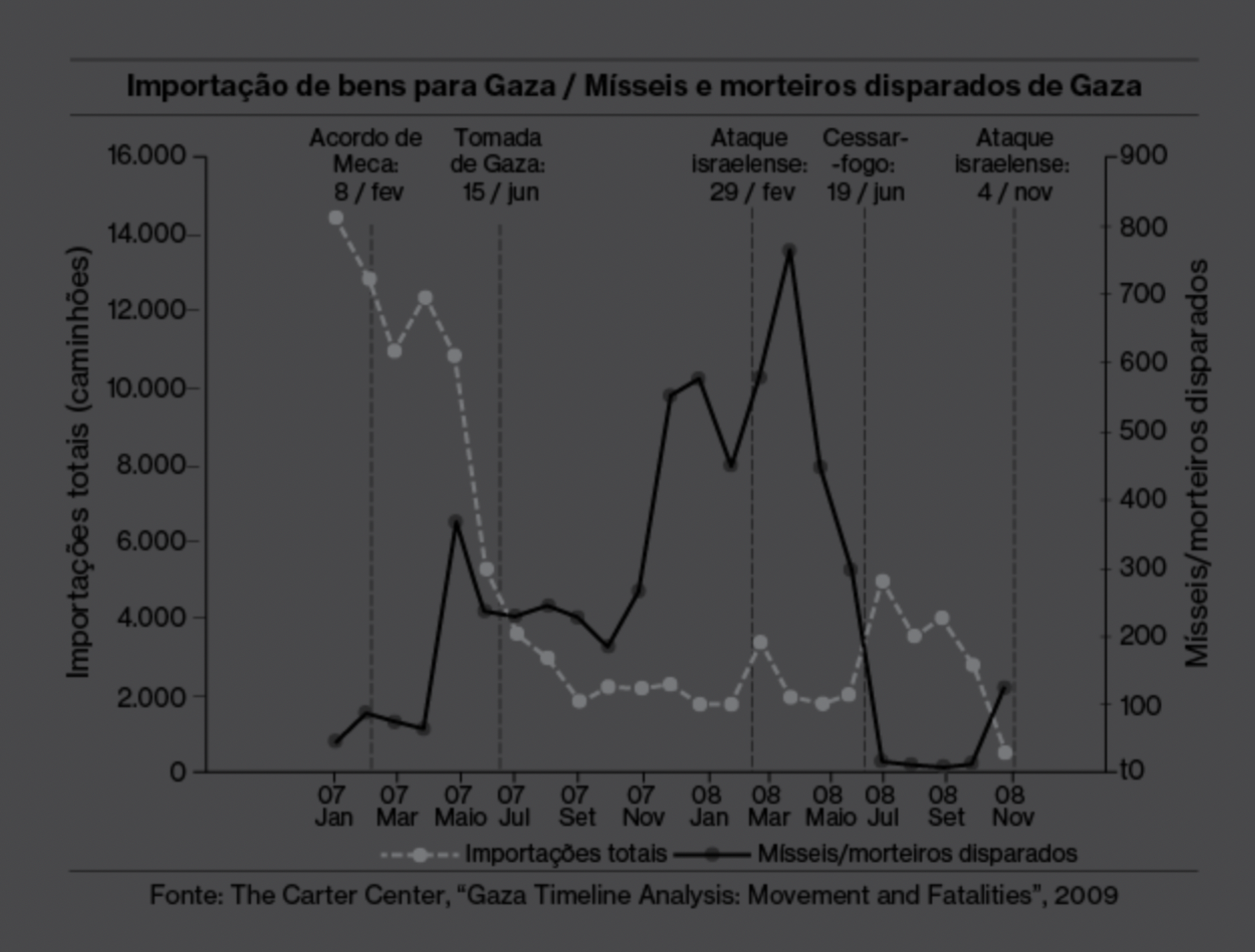

Israel poderia ter garantido o sucesso do cessar-fogo aliviando o cerco. Na prática, isso significaria aumentar a quantidade de bens autorizados a entrar em Gaza e flexibilizar a saída e entrada de pessoas. Mas Israel não cumpriu com suas promessas quanto a isso. Oficiais israelenses foram muito francos quando disseram aos seus homólogos nos EUA que o plano era manter a economia de Gaza “a beira do colapso. Havia uma correlação direta entre a intensidade do cerco e o número de mísseis lançados contra Israel, como o diagrama abaixo, elaborado pelo Carter Peace Center, ilustra muito bem.

Israel rompeu o cessar-fogo em 4 de novembro de 2008 sob o pretexto de ter descoberto um túnel escavado pelo Hamas — planejado, segundo Israel, para outra operação de sequestro. O Hamas havia construído túneis para fora do gueto de Gaza por onde entrava comida,

saiam pessoas e, de modo geral, como parte de sua estratégia de resistência. Usar um túnel como pretexto para violar o cessar-fogo seria equivalente ao Hamas decidir violá-lo porque Israel tem bases militares perto da fronteira. Os oficiais do Hamas alegaram que o túnel em

questão havia sido construído para fins de defesa. Nos casos em que o propósito era outro, eles jamais deixaram de se vangloriar, então é bem possível que fosse verdade. O Sadaka, grupo irlandês de solidariedade a Palestina, publicou um relatório muito detalhado compilando as evidências de que os oficiais israelenses sabiam que o túnel não representava nenhum perigo. O governo só precisava de um pretexto para tentar outra vez destruir o Hamas.

O Hamas reagiu ao ataque israelense com uma saraivada de mísseis que não feriu nem matou ninguém. Israel interrompeu seus ataques por um breve período, exigindo que o Hamas concordasse com um cessar-fogo sob suas condições. A recusa do Hamas levou a conhecida operação “Chumbo Fundido” no final de 2008 (agora os nomes haviam se tornado ainda mais sinistros). Dessa vez, o bombardeio preliminar foi sem precedentes — lembrou muitos dos bombardeios maciços perpetrados no Iraque em 2003. O alvo principal foi a infraestrutura civil. Nada escapou: hospitais, escolas e mesquitas foram atingidos e destruídos. O Hamas respondeu lançando mísseis contra cidades israelenses jamais alvejadas antes, como Beersheba e Ashdod. Alguns civis morreram, mas a maioria dos israelenses assassinados (treze, ao todo) foram soldados vítima de fogo amigo. Em um dramático contraste, 1.500 palestinos perderam a vida durante a operação.

Uma nova camada de cinismo foi então adicionada: doadores árabes e estrangeiros prometeram ajudas na casa dos bilhões para reconstruir o que Israel voltaria a destruir no futuro. Mesmo o pior dos desastres pode ser lucrativo.

O próximo round veio em 2012 com duas operações: “Eco de retorno”, menor que os ataques anteriores, e “Pilar de Defesa”, mais significativo, em julho de 2012, que encerrou os movimentos sociais de protesto daquele verão, com potencial para derrubar o governo em face do fracasso de suas políticas econômica e social. Nada como uma guerra ao sul para convencer os jovens israelenses a pararem de protestar e sairem em defesa da pátria. Já havia funcionado antes, e funcionou dessa vez.

Em 2012, o Hamas atingiu Tel Aviv pela primeira vez — com mísseis que causaram poucos danos e nenhuma morte. No meio tempo, com a característica discrepância, 200 palestinos foram mortos, incluindo dezenas de crianças. Não foi um ano ruim para Israel. Os exaustos governos da União Europeia e dos EUA nem sequer condenaram os ataques de 2012; na verdade, evocaram diversas vezes o “direito de Israel de se defender”. Não é de surpreender que dois anos mais tarde os israelenses tenham entendido que podiam ir ainda mais longe. A operação “Margem Protetora”, do verão de 2014, vinha sendo planejada havia dois anos; o sequestro e a morte de três colonos na Cisjordânia deram o pretexto para sua execução, durante a qual 2.200 palestinos foram mortos. Israel ficou paralisado por um tempo, pois os mísseis do Hamas chegaram a atingir até mesmo o aeroporto Ben-Gurion.

Pela primeira vez, o exército israelense lutou cara a cara com as guerrilhas palestinas na Faixa de Gaza, e perdeu sessenta e seis soldados no processo. Nessa batalha entre palestinos desesperados, encurralados contra a parede e enfurecidos após um cerco longo e cruel e o

exército israelense, o primeiro saiu vitorioso. Era como se uma força policial adentrasse uma prisão de segurança máxima até então controlada de fora, apenas para se deparar com o desespero e a determinação de prisioneiros sistematicamente privados de ar e comida. É assustador pensar nas conclusões operacionais que Israel deve ter tirado desse confronto com bravos combatentes do Hamas.

Com a guerra na Síria e a decorrente crise de refugiados, a comunidade internacional demonstrou pouca reação ou interesse em Gaza. Mas tudo parece indicar uma nova rodada de ataques contra a população de Gaza. A ONU estimou que, no atual ritmo de destruição, Gaza tera se tornado inabitável em 2020. Isso sera resultado não só do uso da força militar, mas também do que a ONU chama de “de-desenvolvimento” — um processo de reversão do desenvolvimento: três operações militares israelenses nos últimos seis anos, somadas a oito anos de bloqueio

econômico, devastaram a já debilitada infraestrutura de Gaza, destrocaram sua base produtiva e não deixaram tempo para a reconstrução ou recuperação econômica, empobrecendo a população palestina em Gaza e reduzindo seu bem-estar econômico a níveis inferiores ao de duas décadas atrás.

Essa sentença de morte se tornou ainda mais provável com o golpe militar no Egito. O novo regime do país fechou a única abertura de Gaza para fora de Israel. Desde 2010, organizações da sociedade civil enviavam flotilhas para demonstrar solidariedade e romper o cerco. Uma delas foi violentamente atacada por comandados israelenses, que mataram nove passageiros a bordo do Mavi Marmara e prenderam os demais. Outras flotilhas receberam melhor tratamento. No entanto, o prospecto de 2020 segue o mesmo, e parece que para evitar uma condenação à morte lenta, o povo de Gaza vai precisar mais do que flotilhas pacificas para persuadir os israelenses a cederem.

Mitos | > Próximo mito

Dez mitos sobre Israel, Ilan Pappé MOC

Ilan Pappe, “The Loner Desparado: Oppression, Nationalism and Islam in Occupied Palestine”, in: Marco Demichelis e Paolo Maggiolini (eds.). The Struggle to Define a Nation: Rethinking Religious Nationalism in the Contemporary Islamic World (The Modern Muslim World), New Jersey: Giorgias Press, 2017. ↩︎

Ilan Pappe, The Idea of Israel, op. cit. pp. 27-47. ↩︎

Ibid, pp. 153-78. ↩︎

Uma abordagem original acerca do Hamas pode ser encontrada em Hamas and Civil Society in Gaza: Engaging the Islamist Social Sector, Princeton: Princeton University Press, 2011. ↩︎

Yehuda Lukacs, Israel, Jordan, and the Peace Process, Albany: Syracuse University Press, 1999, p. 141. ↩︎

Citado em Andrew Higgins, “How Israel Helped to Spawn Hamas”, Wall Street Journal, 24 de janeiro de 2009. ↩︎

Shlomi Eldar, To Know the Hamas, Tel Aviv: Keter, 2012 (em hebraico). ↩︎

Ishaan Tharoor, “How Israel Helped to Create Hamas”, Washington Post, 30 de julho de 2014. ↩︎

Chabon em uma entrevista para o Haaretz em 25 de abril de 2016. ↩︎

Para uma boa análise de como Netanyahu emprega o termo “choque de civilizações”, elaborada por um acadêmico universitário, ver Joshua R. Fattal, “Israel vs. Hamas: A Clash of Civilizations?”, The World Post, 22 de agosto de 2014, disponível em: <huffingtonpost.com>. ↩︎

“Hamas Accuses Fatah over Attack”, Al Jazeera, 15 de dezembro de 2006. ↩︎

Ibrahim Razzaq, “Reporter’s Family was Caught in the Gunfire”, Boston Globe, 17 de maio de 2007 — um dos muitos relatos de testemunhas oculares desses dias difíceis. ↩︎

“Palestine Papers: UK’s MI6 ‘tried to weaken Hamas”, bbc News, 25 de janeiro de 2011, disponível em: <bbc.co.uk>. ↩︎

Ian Black, “Palestine Papers Reveal MI6 Drew up Plan for Crackdown on Hamas”, The Guardian, 25 de janeiro de 2011. ↩︎

Pode-se conhecer um pouco de suas ideias em Yuval Steinitz, “How Palestinian Hate Prevents Peace”, New York Times, 15 de outubro de 2013. ↩︎

Reshet Bet, Israel Broadcast, 18 de abril de 2004. ↩︎

Benny Morris, Channel One, 18 de abril de 2004. Ver também Joel Beinin, “No More Tears: Benny Morris and the Road Back from Liberal Zionism”, merip, 230, primavera de 2004. ↩︎

Ilan Pappe, “Revisiting 1967”, op. cit.. ↩︎

Ari Shavit, “PM Aide: Gaza Plan Aims to Freeze the Peace Process”, Haaretz, 6 de outubro de 2004. ↩︎

Haaretz, 17 de abril de 2004. ↩︎

Ilan Pappe, “Revisiting 1967”, op. cit.. ↩︎

Para uma excelente anilise escrita no proprio dia, ver Ali Abunimah, “Why All the Fuss About the Bush-Sharon Meeting”, Electronic Intifada, 14 de abril de 2014. ↩︎

Citado em Yediot Ahronoth, 22 de abril de 2014. ↩︎

Ver “Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory”, The International Court of Justice (ICJ), disponível em: <icj-cij.org>. ↩︎

De início, em margo de 2004, Beilin era contra a retirada, mas a partir de julho de 2004 passou a apoia-la abertamente (entrevista para o Channel One, 4 de julho de 2004). ↩︎

Ver estatísticas de mortes no site da B'Tselem (biselem.org). ↩︎

Leslie Susser, “The Rise and Fall of the Kadima Party”, Jerusalem Post, 8 de agosto de 2012. ↩︎

John Dugard, Report of the Special Rapporteur on the Situation of the Human Rights in the Palestinian Territories Occupied by Israel since 1967, Comissão da ONU para os Direitos Humanos, Gênova, 3 de março de 2005. ↩︎