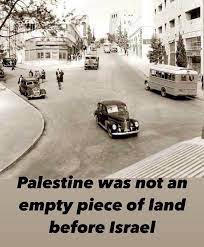

A Palestina era uma terra vazia

Dez mitos sobre Israel

-- Ilan Pappe

1 A Palestina era uma terra vazia

O espaço geopolítico hoje chamado de Israel ou Palestina é um país reconhecido desde a época dos romanos. Seu status e suas condições no passado distante são tema de debates acalorados entre aqueles que acreditam que fontes como a Bíblia não têm valor histórico e os que encaram o livro sagrado como um relato histórico. A significância da história pré-romana do país sera abordada nos próximos capítulos deste livro. Entretanto, entre os acadêmicos, parece haver um amplo consenso de que foram os romanos que deram ao território o nome “Palestina”, antecedendo todas as outras alusões de nome semelhante ao território. Durante o período de governo romano e, mais tarde, bizantino, a região foi uma província imperial; sua sorte estava muito atrelada à dos romanos e, mais tarde, à de Constantinopla.

De meados do século VII em diante, a história da Palestina esteve intimamente ligada aos mundos árabe e muçulmano (com um breve intervalo durante o período medieval, quando foi conquistada pelos cruzados). Vários impérios muçulmanos e dinastias do norte, leste e sul do país almejavam o controle de suas terras, pois abrigavam o segundo local mais sagrado para a religião muçulmana após Meca e Medina. Claro que também havia outros atrativos, dada sua fertilidade e localização estratégica. A riqueza cultural de alguns desses antigos governantes ainda pode ser vista em partes de Israel e da Palestina, embora a arqueologia local priorize os patrimônios romano e judaico e, portanto, não tenha escavado o legado dos mamelucos e seljúcidas, ambas férteis e prósperas dinastias medievais islâmicas.

Ainda mais relevante para uma compreensão de Israel e Palestina nos dias de hoje é o período otomano, que começa com a ocupação do território em 1517. Os otomanos permaneceram ali por 400 anos, e seu legado ainda se faz sentir em muitos aspectos. O sistema legal de Israel, os registros do tribunal religioso (o sijjil), os registros de terra (o tapu) e algumas preciosidades arquitetônicas dão testemunho da relevância da presença otomana. Quando os otomanos chegaram, encontraram uma sociedade em sua maioria rural e composta por muçulmanos sunitas, mas com pequenas elites urbanas de idioma árabe. Menos de 5 por cento da população era judaica, e provavelmente de 10 a 15 por cento eram cristãos. Como Yonatan Mendel comenta:

Desconhece-se a porcentagem exata de judeus antes da ascensão do sionismo. No entanto, é provávelque fosse da ordem de 2 a 5 por cento. De acordo com os registros otomanos, uma população total de 462.465 pessoas residia, em 1878, no que hoje compõe Israel/Palestina. Desse numero, 403.795 (87 por cento) eram muçulmanos, 43.659 (10 por cento) eram cristãos e 15.011 (3 por cento) eram judeus[1].

As comunidades judaicas ao redor do mundo viam a Palestina na época como a Terra Santa da Bíblia. No judaismo, a peregrinação não tem o mesmo papel que desempenha na cristandade e no Islã, mas ainda assim alguns judeus consideravam-na uma obrigação, e uns poucos visitavam o país na condição de peregrinos. Como mostrará um dos capítulos deste livro, antes da ascensão do sionismo eram sobretudo os cristãos que desejavam, por questões eclesiásticas, instalar judeus na Palestina em caráter mais permanente.

Seria difícil saber que a Palestina era assim nos 400 anos de governo otomano por meio das informações disponíveis no site do Ministério das Relações Exteriores israelense acerca da história da Palestina, a partir do século XVI:

Após a conquista otomana em 1517, a terra foi dividida em quatro distritos, atrelados administrativamente à província de Damasco e governados desde Istambul. Ao final da era otomana, cerca de mil famílias judaicas viviam no país, sobretudo em Jerusalém, Nablus (Schechem), Hebron, Gaza, Safed (Tzfat) e em vilarejos da Galileia. A comunidade era composta por descendentes de judeus que sempre viveram na terra, e também por imigrantes do Norte da África e da Europa.

Um governo pacifico, até a morte (1566) do Sultão Suleiman, o Magnífico, promoveu melhorias e estimulou a imigração judaica. Alguns recém-chegados se instalaram em Jerusalém, mas a maioria seguiu para Safed, onde, em meados do século XVI, a população judaica havia crescido para cerca de 10 mil pessoas e a cidade havia se tornado um próspero centro téxtil[2].

A Palestina do século XVI, ao que parece, era predominantemente judaica, e a força vital do comércio na região se concentrava nas comunidades judaicas dessas cidades. O que aconteceu depois?Mais uma vez, de acordo com o site do Ministério das Relações Exteriores israelense:

Com o gradual declínio de qualidade da gestão otomana, o país sofreu de negligência generalizada. Ao final do século XVIII, boa parte das terras pertenciam a senhores ausentes e eram arrendadas por fazendeiros empobrecidos em contratos de inquilinato, e a cobrança de impostos era tao paralisante quanto imprevisível. As grandes florestas da Galileia e o Monte Carmelo foram despidos de suas árvores; o pântano e o deserto invadiram as terras agrícolas.

Segundo esta narrativa, em 1800 a Palestina havia se tornado um deserto onde fazendeiros que não eram do lugar cultivavam, de alguma maneira, a terra ressequida que não lhes pertencia. Essa mesma terra parecia ser uma ilha, de considerável população judaica, governada de fora pelos otomanos e sofrendo nas mãos de projetos imperiais predatórios que privavam o solo de sua fertilidade. A cada ano a terra se tornava mais estéril, o desmatamento avançava e as terras aráveis se transformavam em deserto. Esse retrato, falsificado e divulgado por meio de um site estatal oficial, não tem precedentes.

É uma amarga ironia que, ao redigirem essa narrativa, os autores não tenham se baseado em estudos israelenses. A maioria dos acadêmicos israelenses teria muitas ressalvas para aceitar a validade dessas afirmações ou corroborar tal narrativa. Uma boa parcela deles, como David Grossman (o demógrafo, não o famoso autor), Amnon Cohen e Yehoshua Ben-Arieh, questionaram-na com êxito. Suas pesquisas mostram que, ao longo dos séculos, a Palestina, longe de ser um deserto, era uma próspera sociedade árabe — de maioria muçulmana, predominantemente rural, mas com centros urbanos fervilhantes.

Contudo, apesar dessa contestação, tal narrativa ainda é propagada pelo currículo educacional israelense e pela mídia, ambos amparados por acadêmicos menos proeminentes, mas de maior influência no sistema educacional[3]. Fora de Israel, em particular nos Estados Unidos, a ideia de que a terra prometida era vazia, desolada e improdutiva antes da chegada do sionismo ainda vive e repercute, de modo que vale a pena abordá-la.

Precisamos examinar os fatos. A narrativa histórica concorrente revela outra história, segundo a qual a Palestina do período otomano era uma sociedade como todas as outras sociedades árabes a sua volta. Não era diferente dos países mediterrâneos orientais como um todo. Longe de viver sitiado ou isolado, o povo palestino tinha grande exposição a interações com outras culturas por integrar o amplo Império Otomano. Além disso, estando aberta à

mudanças e à modernização, a Palestina começou a se desenvolver como nação muito antes da chegada do movimento sionista. Nas mãos de enérgicos governantes locais como Daher al-Umar (1690-1775), as cidades de Haifa, Shefa-Amr, Tiberíades e Acre foram reformadas e revigoradas. A rede costeira de portos e cidades teve um crescimento estrondoso graças a suas conexões comerciais com a Europa, enquanto as planícies do interior praticavam comércio terrestre com regiões próximas. O oposto exato de um deserto, a Palestina era parte florescente de Bilad al-Sham (a terra do Norte), ou do Levante da época. Ao mesmo tempo, uma rica agroindústria, pequenos vilarejos e cidades históricas atendiam uma população de meio milhão de pessoas as vésperas da chegada dos sionistas[4].

No final do século XIX, este número era o de uma população considerável; e conforme mencionado acima, apenas uma pequena porcentagem era judaica. E notável que à época esta população fosse resistente as ideias promovidas pelo movimento sionista. A maioria dos palestinos vivia em aldeias do interior, que quase chegavam ao número de mil. Enquanto isso, uma próspera elite urbana estabeleceu residência na costa, nas planícies internas e nas montanhas.

Hoje entendemos muito melhor como os habitantes daquela região definiam a si mesmos às vésperas da colonização sionista do país. Como em outras partes do Oriente Médio e além, a sociedade palestina foi apresentada ao poderoso conceito definidor dos séculos XIX e XX: a nação. Dinâmicas externas e locais instigaram este novo modo de autorreferência, como também aconteceu em outros lugares do mundo. Ideias nacionalistas foram importadas para o Oriente Médio, em parte por missionários estadunidenses que foram até lá no início do século XIX movidos pelo proselitismo e pelo desejo de disseminar as novas noções de autodeterminação. Por serem estadunidenses, eles se sentiam representantes não só da cristandade, mas também do mais novo Estado independente do globo. A elite escolarizada da Palestina se somou a outras do mundo árabe na digestão dessas ideias e na formulação de uma autêntica doutrina nacional, gerando demanda por maior autonomia (e, mais tarde, independência) dentro do Império Otomano.

Entre a metade e o final do século XIX, as elites politica e intelectual otomanas adotaram ideias românticas nacionalistas que equiparavam a identidade otomana à identidade turca. Essa tendência contribuiu para alienar os súditos não turcos de Istambul, em sua maioria árabes, do Império Otomano. O processo de nacionalização da própria Turquia foi acompanhado por uma tendência de secularização na segunda metade do século XIX, reduzindo a importância de Istambul como foco e autoridade religiosos.

No mundo árabe, a secularização também fez parte do processo de nacionalização. Não é de surpreender que tenham sido sobretudo as minorias, como os cristãos, a abraçar entusiasticamente a ideia de uma identidade nacional secular baseada em território, idioma, história e cultura comuns. Na Palestina, os cristãos que se envolveram com o nacionalismo encontraram aliados fortes na elite muçulmana, levando à proliferação de sociedades cristãs-muçulmanas por toda a Palestina no período próximo ao final da Primeira Guerra Mundial. No mundo árabe, os judeus participaram dessas alianças entre ativistas de diferentes religiões. O mesmo teria ocorrido na Palestina, não tivesse o sionismo exigido total lealdade da comunidade judaica veterana de lá.

Um estudo meticuloso e abrangente sobre como o nacionalismo palestino surgiu antes da chegada do sionismo pode ser encontrado nos trabalhos de historiadores palestinos como Muhammad Muslih e Rashid Khalidi[5]. Eles demostram com clareza que setores da elite e de fora dela na Palestina se envolveram na criação de um movimento e um sentimento nacionais antes de 1882. Khalidi, em particular, mostra que os sentimentos patrióticos, as lealdades locais, o arabismo, os sentimentos religiosos e os níveis mais elevados de instrução e alfabetização eram os principais constituintes do novo nacionalismo, e como apenas mais tarde a resistência ao sionismo viria a desempenhar um papel crucial a mais na definição do nacionalismo palestino.

Khalidi, entre outros, revela como a modernização, a queda do Império Otomano e a caça gananciosa de territórios do Oriente Médio pela Europa contribuíram para a consolidação do nacionalismo palestino antes que o sionismo deixasse sua marca na Palestina com a promessa britânica de uma pátria judaica em 1917. Uma das manifestações mais evidentes dessa nova autodefinição foram as referências à Palestina como entidade geográfica e cultural, e, mais tarde, também política. Embora não houvesse um Estado palestino, a localização cultural da Palestina estava bem clara; havia nela um sentimento unificante de pertencimento. Bem no inicio do século XX, o jornal Filastin refletia a forma como as pessoas chamavam seu próprio país[6]. Os palestinos falavam seu próprio dialeto, tinham seus próprios costumes e rituais e habitavam um país que constava dos mapas-mundi como Palestina.

Durante o século XIX, a Palestina, assim como as regiões vizinhas, tornou-se uma unidade geopolítica mais claramente definida devido às reformas administrativas iniciadas em Istambul, capital do Império Otomano. Como consequência, a elite local palestina passou a buscar independência dentro de uma Síria unida, ou mesmo de um Estado árabe unido (um pouco como os Estados Unidos da América). Essa motivação nacional pan-arabista foi chamada em árabe de qawmiyya e foi popular na Palestina e no resto do mundo árabe.

Após o famoso, ou melhor, infame Acordo Sykes-Picot firmado entre França e Grã-Bretanha em 1916, as duas potências coloniais dividiram a área em novos Estados-nações. Com essa partilha da região, um novo sentimento veio à tona: uma variante mais autóctone do nacionalismo, que em árabe se chamou wataniyya. Como resultado, a Palestina começou a ver a si mesma como um Estado árabe independente. Não fosse o sionismo a espreitar pela porta, a Palestina provavelmente teria seguido o mesmo caminho do Líbano, da Jordânia ou da Síria e abraçado um processo de crescimento e modernização[7]. Na verdade, esse processo já estava em curso em 1916 por consequência das políticas otomanas do final do século XIX. Em 1872, quando o governo de Istambul fundou o sanjaque (província administrativa) de Jerusalém, criou um espaço geopolítico coeso na Palestina. Por um breve momento, os poderes em Istambul até brincaram com a possibilidade de ampliar o sanjaque, incorporando a ele boa parte da Palestina tal qual a conhecemos hoje e também as sub-províncias de Nablus e Acre. Se tivessem feito esse movimento, os otomanos teriam criado uma unidade geográfica, como ocorreu no Egito, onde um nacionalismo específico poderia ter surgido até mais cedo[8].

No entanto, mesmo com sua divisão administrativa entre norte (governado por Beirute) e sul (governado por Jerusalém), essa mudança elevou a Palestina como um todo a um patamar acima de seu status periférico anterior, quando estava dividida em pequenas sub-províncias regionais. Em 1918, com o começo do governo britânico, as divisões norte e sul se tornaram uma só unidade. De maneira similar e no mesmo ano, os britânicos estabeleceram as bases para o Iraque moderno ao fundirem as três províncias otomanas de Mosul, Bagdá e Basra em um Estado-nação moderno. Na Palestina, ao contrario do Iraque, conexões familiares e limites geográficos (o Rio Litani ao norte, o Rio Jordão a leste, o Mediterrâneo a oeste) atuaram em conjunto para fundir três províncias — Beirute Sul, Nablus e Jerusalém — em uma unidade social e cultural. Esse espaço geopolítico tinha seu próprio dialeto principal, além de seus próprios costumes, folclore e tradições[9].

Em 1918, portanto, a Palestina se encontrava mais unida do que jamais fora durante o período otomano, mas outras mudanças estavam a caminho. Enquanto esperava pela aprovação internacional definitiva do status da Palestina em 1923, o governo britânico renegociou as fronteiras do território, criando um espaço geográfico mais bem-definido a ser disputado pelos movimentos nacionais e um sentimento mais evidente de pertencimento para as pessoas que ali viviam. Agora estava claro o que era a Palestina. O que não estava claro era a quem ela pertencia: aos palestinos nativos ou aos novos colonos judeus? A ironia final desse regime administrativo foi que o redesenho dos limites auxiliou o movimento sionista a conceituar geograficamente “Eretz Israel”, a Terra de Israel, onde apenas os judeus tinham direito à terra e aos seus recursos.

Sendo assim, a Palestina não era um território vazio. Ela era parte de um mundo mediterrâneo oriental rico e fértil que, no século XIX, passou por processos de modernização e nacionalização. Ela não era um deserto esperando pelo florescimento, mas um país pastoral prestes a ingressar no século XX como uma sociedade moderna, com todos os prós e contras próprios dessa transformação. Sua colonização pelo movimento sionista fez desse processo um desastre para a maioria dos nativos que lá viviam.

Mitos | > Próximo mito

Dez mitos sobre Israel, Ilan Pappé MOC

Jonathan Mendel, The Creation of Israeli Arabic: Political and Security Considerations in the Making of Arabic Language Studies in Israel, Londres: Palgrave Macmillan, 2014, p. 188. ↩︎

Do site do Ministério das Relações Exteriores israelense (m{a.gov.il). ↩︎

Um bom exemplo disso é o currículo atual para o ensino médio referente à História Otomana de Jerusalém, disponivel em: <cms.education.gov.il>. ↩︎

Para um estudo focado nessas conexões comerciais, ver Beshara Doumani, Rediscovering Palestine: Merchants and Peasants in Jabal Nablus, 1700-1900. Berkeley: University of California Press, 1995. ↩︎

Rashid Khalidi, Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness, Nova York: Columbia University Press, 2010; e Muhammad Muslih, The Origins of Palestinian Nationalism, Institute for Palestine Studies, 1989. ↩︎

Para saber mais sobre o jornal e seu papel no movimento nacional, ver Rashid Khalidi, ibid. ↩︎

A alternativa de uma possível modernização da Palestina é discutida com brilhantismo na coletânea de artigos de Salim Tamari, The Mountain Against the Sea: Essays on Palestinian Society and Culture, Berkeley: University of California Press, 2008. ↩︎

Ver Butrus Abu-Manneh, “The Rise of the Sanjaq of Jerusalem in the Nineteenth Century”, in: Ilan Pappe (ed.), The Israel/Palestine Question, Londres e Nova York: Routledge, 2007, pp. 40-50. ↩︎

Para uma análise mais detalhada ver Ilan Pappe, A History of Modern Palestine: One Land, Two Peoples, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, pp. 14—-6o. ↩︎